【REPORT】ENVEというブランドを体感する一日

アメリカ・ユタ州を拠点とするカーボンコンポーネントブランド ENVE(エンヴィ) の特別トークイベントを開催しました。

ENVE国内代理店担当者 (寺本氏)、自転車ジャーナリスト 吉本 司 氏 、.CANVASスタッフ(立具)の3名にて、ENVEというブランドがどのように生まれ、なぜいま世界中で高い評価を得ているのか——その背景を深く知る貴重な会となりました。

トークイベントの一部を「REPORT」としてまとめます。

【ENVEとその開発体制について】(寺本氏からの説明)

ENVEは約20年前、もともと Edge Composites という名で設立されました。しかし「Edge」という名前はすでに他分野で使われていたため、商標上の問題から現在の ENVE へと変更となりました。

創業時から拠点を置くユタ州は、航空宇宙産業が盛んでカーボン開発の技術水準が非常に高く、スキーやアウトドア文化とも密接につながった環境にあります。

2016年にはアメアスポーツ(Arc’teryx、Salomon、Suuntoなどを擁する企業)の傘下に入り、ユタ州内に点在していた開発・生産拠点を一つに統合した最新社屋を建設しました。

この新社屋施設により 開発から生産、品質検査までを一気通貫で行うことができる ようになり、試作品を最短7日で形にできる圧倒的なスピードを実現しました。

現在のENVEは、アメア傘下からは抜け、地元ユタの資産家による独立企業として再スタートしていますが、アメア時代の人材もそのまま残り、進化を続けながらも創業時から変わらぬ開発姿勢が受け継がれています。

現オーナーはユタ在住で若くして成功した人物(現在40代)で、自転車好きで様々なメーカーのバイクに乗ったが、マーケティングイメージと実物のギャップに疑問を持ち始めた頃にENVEのカスタムロードに乗って、イメージと実物がばっちりはまって気に入っていたとのこと。

後に、このカスタムロードを多くの人に届けられるよう量産化したモデルとしてMELEが登場した。

大手メーカー主導のマーケティングによるカーボン至上主義に違和感を感じ、カーボンが良いのではなくカーボンをどう使うかが大事という観点をベースに、SESホイールに最適で自分たちが乗りたいと思えるバランスの取れたバイクを目指して開発したバイクだ。

>立具質問

多くの独立系メーカーが自社開発ならではのメリットを主張してきたが、結局はアジアへの生産へと流れるか、破綻していくことが多いイメージがあります。

なぜ、ENVEだけがアメリカの辺境で、誰にも真似できないアイデアやノウハウを世界トップクラスで生み出し続けることができているのか?

>寺本氏回答

ENVEはトレンドをあまり気にしない。リムの製法やフックレスリムの理論など、ホイールの製法などは自分たちで気の済むまで色々試した結果編み出したものが多いと聞ききます。

ユニークなアイデアをもつ創業時のメンバーが、今も活躍しており開発姿勢は一貫している。またENVEの製品に惹かれて集まった元プロ選手の社員などもおり、周辺フィールドに恵まれていることからテスト環境が充実しているのも大きいと思います。

>吉本氏コメント

規模が中程度のままっていうのも大きいかもしれないですね。スペシャライズドやキャノンデールなどもアメリカ時代は良くも悪くも面白いものがたくさん出ていた。

しかし大きくなるにつれ会社を維持するためには利益を追求せざるを得ない。つまり開発期間は逆算的に決まっていてそれまでに何とかカタチにしなければならず、とことん追求・開発というものは中々できない。

【楽しみながら開発】

ENVEはレースばかりを追求しているわけではない。

創業当時からビルダーや他のメーカーとの交流も盛んに行っている。

その一環として年に1回本社で 「Builder Roundup」 と「Grodeo」を開催している。

・Builder Roundup

ENVEパーツを用いてハンドメイドバイクを製作しているビルダーを招いて、その作品を展示するイベントを開催しています。(写真の場所は普段社員食堂らしい)

ビルダーとENVEファンが集まって交流し、夕方からは裏庭でMTBレース

「アルコールを1本飲んだら○秒タイムボーナス」など日本では絶対にできない遊びもしているという。

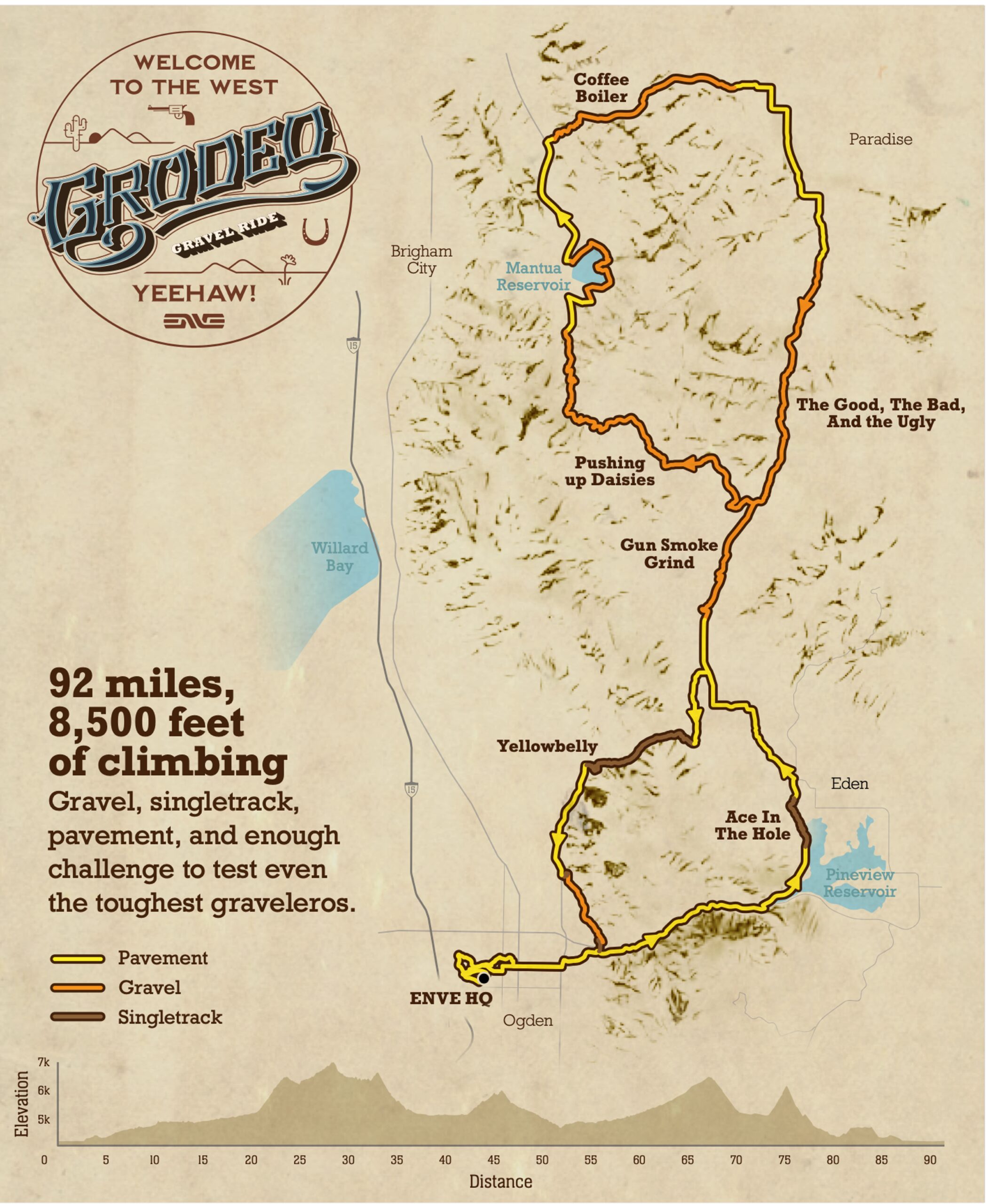

・Grodeo (Gravel + Rodeo)

Builder Roundupの翌日、集まったファンや地元の人たちでグラベルライドイベントが開催されています。

このライドは相当きついイベントで寺本さんは80km地点で全身攣ってリタイアとなってしまった。

(約150km 2,600mアップ)

地域の協力もあり、舗装路区間は地元警察のモト(アメリカの白バイ)による先導などもあり、大規模イベントとなっています。

現オーナーは完走したものの、途中でホイールをぶつけて歪ませたらしく「これに保証はしてもらえるのかな?」と冗談をとばし、「あんたがオーナーだろ」とみんなから突っ込まれていた。

社屋に返ってくるとまたみんなでアルコールを飲んだり夜までなごやかに交流する雰囲気です。

今もこういった繋がりを大事にし自転車を思いっきり楽しむ社風から、自転車好きの集まりで最高のプロダクトを求めている人たちの集まりであることがわかります。

>立具質問

ビルダーズラウンドアップのような催しはいつから開催されてるんですか?参加者は関係者だけ?それとも誰でも可能?

>寺本氏回答

たしか2019年ごろから、コロナ期間の中断をのぞいて2025年まで毎年開催されてきてる。

参加は誰でも。国内外の熱心なファンから近所だから来たという人まで色々います。

>吉本氏コメント

最高峰のレース機材として認知されてもなお、地元ビルダーたちとのつながりが深いというのは素敵ですよね。商売的には決して美味しいものではないと思いますし。彼らの人柄や社風を表していると言えるイベントですね。

>寺本氏コメント

元々ENVEはビルダーへの材料供給も主な事業でした。そのルーツは今も大切にしていると話しています。ほかに有名なものだとアルミを作っていた時代のCerveloのバックステーのカーボンチューブはENVE製だった。そのつながりで今でも彼らには交流があるそうです。

ENVEのそういった面も日本で広めたいと思い今回.CANVASさんにお願いして後ろにあるカスタムペイントのMELEEを作って頂いた。

彼らの製品を単なる機材としてだけではなく、個性を表現するものとしても受け入れてもらえたら嬉しいです。

【UAEとのつながり】

UAEは2022年のツールドフランスで敗れたあとパーツの見直しを急いでいた。

考えられるあらゆるホイールをテストしたあと、特にポガチャルがENVEを気に入り、UAE側からコンタクトを取った。

UAEは財政に余裕があるチームということもあり、契約金は不要でその分開発に協力して欲しいと異例のパートナーシップを求めた。

>吉本氏コメント

これはすごいことですよね。スポンサービジネスである自転車業界で契約金を求めていない。

>立具コメント

本来選手は機材を選べる立場にないですもんね。

そもそもコルナゴって専用のハンドル用意してますよね?

>吉本氏コメント

ありますあります。

それを使わずENVEのハンドルを取付てしまっているあたり、コルナゴがその状況をどう飲み込んでいるのか知りたい笑。

昔の選手がロゴを消して気に入った契約外パーツを使ってたような面白さがありますね。

これだけ契約で縛られた現代でも彼なら意見を通してしまえるという事実がすごい。

それから2024年ツールを勝利で飾ったあと盤石な体制を固めるため、改めてホイールを選別。

結果はまたENVEが優れているとなり、25年からも3年間のパートナー契約を結んでいる。

UAEの選手の意見や要望を取り入れながら作ったのがPROシリーズとなっており、現時点のラインナップはハンドルとホイールのみとなっています。

>吉本氏コメント

新しいホイール、カーボンスポークを使わずにこのハイトでこの重量を実現してしまうのはすごいですよね。

多くのメーカーがカーボンスポークを使ったものをテストし始めていますが、まだまだ過渡期というか品質が安定しないものが多い。ス

テンレススポークのままこれだけの軽量化を果たしてしまえるならほとんどデメリットも出てないんじゃないでしょうか。

>寺本氏コメント

公称の重量と実測重量は大きく変わらなかった。

驚くほど軽くはなったものの、タディ選手のパワーに耐えられるよう設計しているので、剛性面にも不安はない。実際彼もほとんどのステージで使用していた。

こうしてENVEは世界でもっとも評価されるブランドへと順調に成長しています。

ENVEのメンバーは会うたび新しいアイデアを話してくれて、まだまだネタもあるようですので今後の展開にもご期待ください。

トークイベント終了

今回の「REPORT」ではイベントの一部抜粋となってしまいましたが、質疑応答や終了後にはフリートークの時間となりました。

最後に、トークの中で触れていたカスタムペイント「MELLE」をご紹介します。

私たちが日々ご相談を受けるカスタムペイント。その一つひとつを作品として仕上げてくださるのが アトリエ・キノピオです。

デザインの発想からペイント技法まで、ただ色を塗るのではなく「物語」を描き込むように向き合ってくださいます。

今回お願いしたのは「.CANVASらしさ」を宿す一台。

キャンバスに人が集まり、にぎわいが広がっていく情景をイメージし、水彩画のにじみや揺らぎをまとったペイントで表現していただきました。

自転車という機能的な存在に、絵画のような余白や深みを重ねることで、日常にアートを纏うような特別な一台となりました。

これからも楽しんでいただけるイベントを様々企画していきますので、ぜひお気軽にご参加ください